数据标准包括哪些内容?一文讲清数据标准全要素!

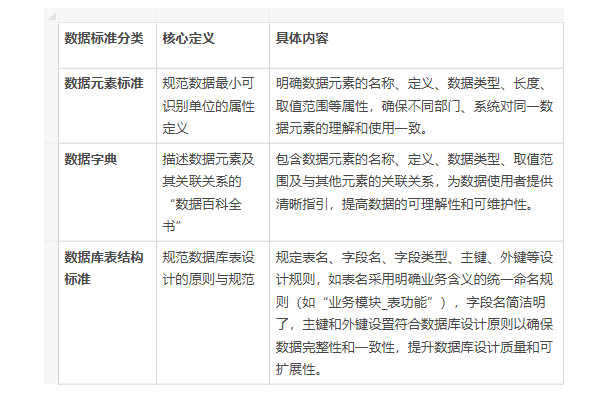

数据质量参差不齐、格式千差万别、定义模糊不清等问题逐渐凸显,严重制约了数据价值的深度挖掘。数据标准的建立与完善成为打破数据壁垒、实现数据高效流通与协同应用的关键。它通过对数据元素、数据字典、数据库表结构等方面进行统一规范,确保数据在采集、存储、处理和共享的全生命周期中保持一致性、准确性和可用性。通过阅读本文,我就从数据标准是什么这一问题具体展开,为大家在实际工作中制定和应用数据标准提供一定的帮助。

数据质量参差不齐、格式千差万别、定义模糊不清等问题逐渐凸显,严重制约了数据价值的深度挖掘。数据标准的建立与完善成为打破数据壁垒、实现数据高效流通与协同应用的关键。它通过对数据元素、数据字典、数据库表结构等方面进行统一规范,确保数据在采集、存储、处理和共享的全生命周期中保持一致性、准确性和可用性。

通过阅读本文,我就从数据标准是什么这一问题具体展开,为大家在实际工作中制定和应用数据标准提供一定的帮助。

一、数据结构标准

数据结构标准规定了数据的组织和存储方式,它是数据标准的基础部分,确保数据在不同系统和应用之间能够进行有效的交换和共享。

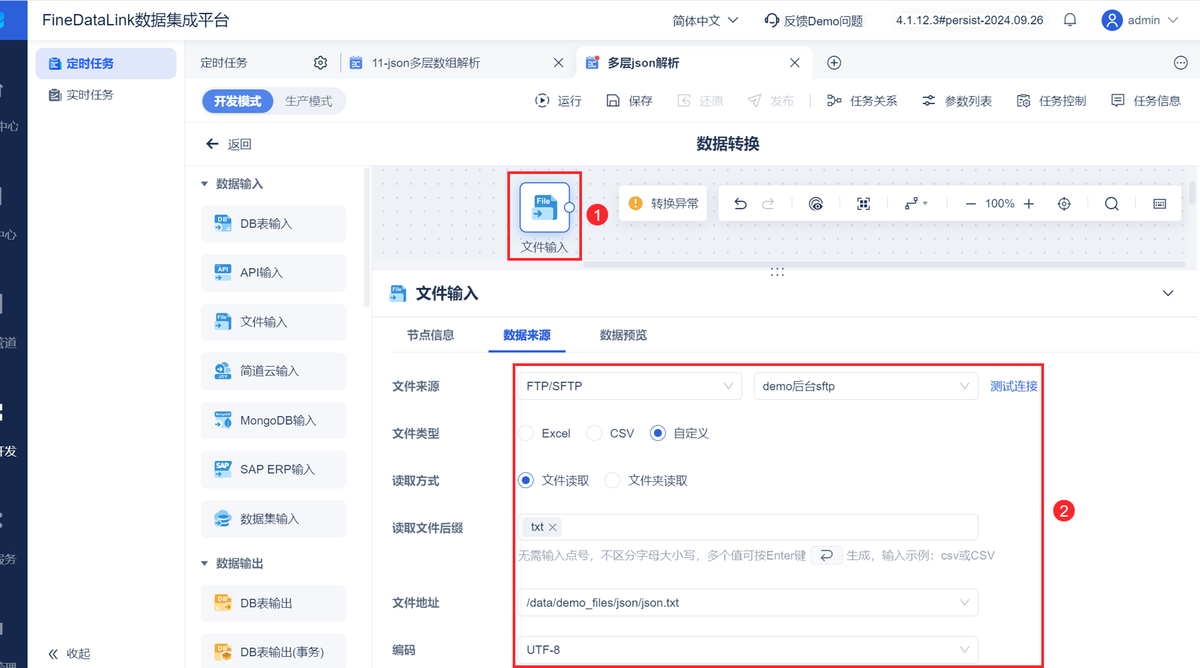

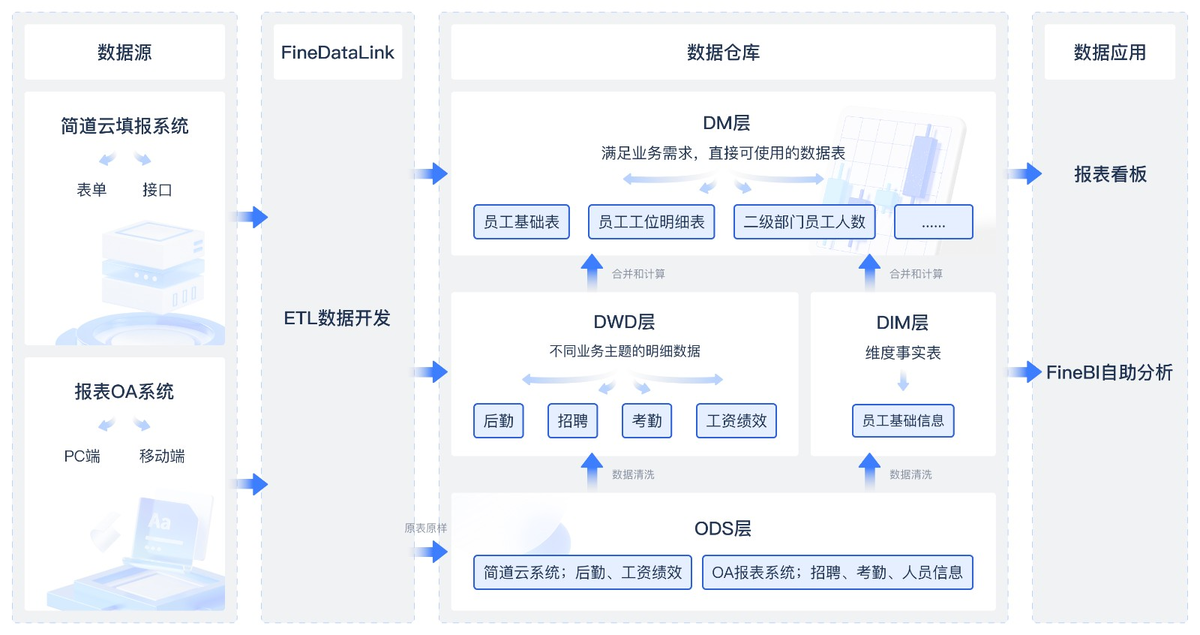

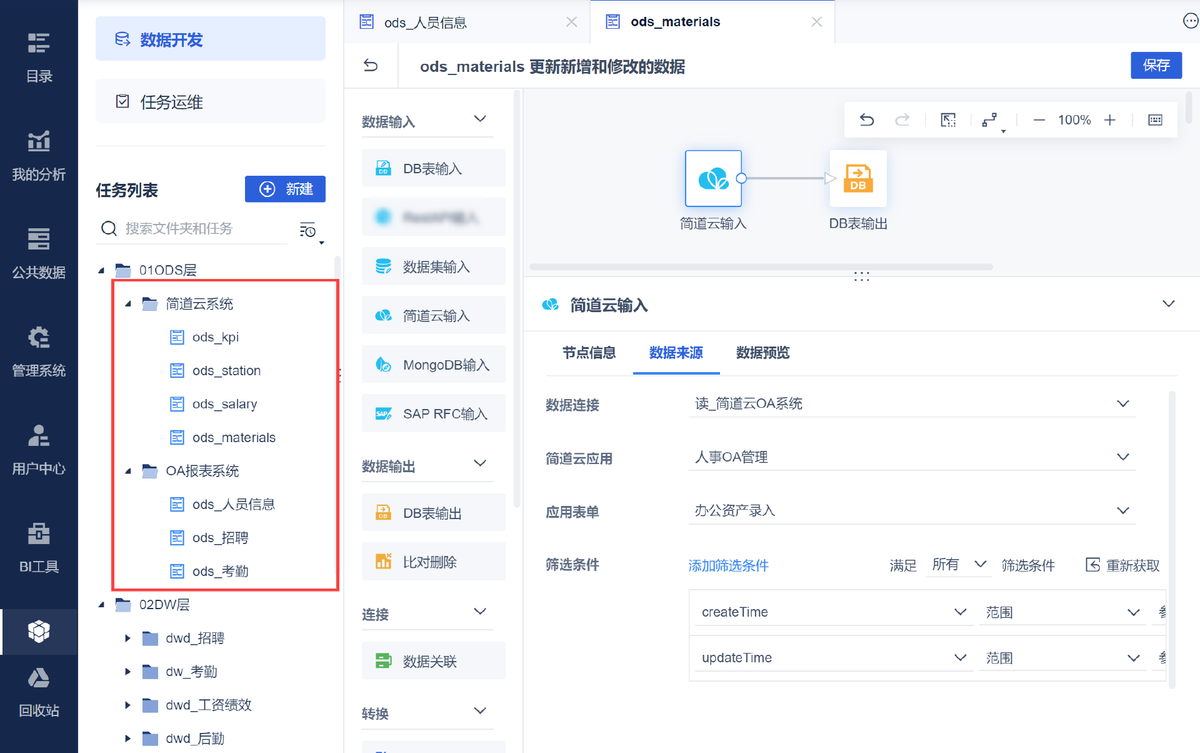

对原始数据中存在的缺失值、重复值、格式错误、逻辑冲突等问题进行处理,规范数据类型和值域,提升数据结构的准确性和可用性。在整合、清洗、转换、建模、适配等全流程操作中,可以借助数据工具FineDataLink 解决数据结构中的异构性、不规范性、低可用性问题,帮助用户构建统一、标准、高效的数据结构,为数据分析、决策支持及数字化业务提供坚实的数据基础。

在这个过程中,我经常使用实时数据集成工具FineDataLink,它能快速连接关系型数据库、非关系型数据库、接口、文件等 7 大类数据源,自动识别不同类型的数据源,将其接入平台,进行统一管理,方便后续的处理与分析。FineDataLink的使用地址我放在这里了,感兴趣的可以前去体验

二、数据格式标准

数据格式标准规定了数据的表示形式,确保数据在不同系统和设备之间能够正确地传输和处理。

1. 日期和时间格式标准

日期和时间在各种业务系统中广泛使用,统一的日期和时间格式标准非常重要。常见的日期格式标准有“YYYY - MM - DD”“MM/DD/YYYY”等,时间格式标准有“HH:MM:SS”等。例如,在一个企业的考勤管理系统中,规定日期格式为“YYYY - MM - DD”,时间格式为“HH:MM:SS”,这样无论是在员工打卡记录、考勤统计还是报表生成等环节,日期和时间数据都能以统一的格式呈现,避免了因格式差异导致的数据误解和处理错误。

2. 数字格式标准

数字格式标准规定了数字的表示方式,包括小数位数、千位分隔符、货币符号等。例如,在财务系统中,金额数据通常要求保留两位小数,使用千位分隔符(如1,000.00),并根据不同的货币类型添加相应的货币符号(如人民币¥、美元$)。通过数字格式标准,提高了数字数据的可读性和准确性。

3. 文本格式标准

文本格式标准涵盖了文本的编码方式、大小写规则、特殊字符处理等方面。常见的文本编码方式有UTF - 8、GBK等,在不同的系统和应用中需要统一编码方式,以确保文本数据的正确显示和处理。大小写规则方面,可能规定某些数据元素(如用户名)必须使用小写字母,以避免因大小写不一致导致的问题。对于特殊字符,需要明确处理方式,如是否允许使用、如何进行转义等。

三、数据编码标准

数据编码标准为数据赋予了统一的代码,以便于数据的存储、检索和处理。

1. 行业标准编码

许多行业都有自己的标准编码体系,如医疗行业的国际疾病分类(ICD)编码、金融行业的银行账号编码、物流行业的商品编码等。这些行业标准编码具有广泛的通用性和权威性,企业在相关业务中应遵循这些标准。例如,医院在记录疾病诊断信息时,必须使用ICD编码,这样才能与其他医疗机构进行数据共享和交流,便于医疗研究和统计分析。

2. 企业内部编码

除了行业标准编码,企业还会根据自身的业务需求制定内部编码。例如,企业的产品编码、员工编码、部门编码等。企业内部编码应具有唯一性、系统性和可扩展性。以产品编码为例,编码规则可以根据产品的类别、型号、规格等信息进行设计,确保每个产品都有一个唯一的编码,便于企业对产品进行管理和跟踪。

3. 编码维护和更新

数据编码不是一成不变的,随着业务的发展和变化,编码需要进行维护和更新。企业应建立编码维护机制,定期对编码进行审查和清理,删除不再使用的编码,添加新的编码,并确保编码的更新信息能够及时通知到相关的部门和系统。

四、数据质量标准

数据质量标准明确了数据的准确性、完整性、一致性、及时性等方面的要求,是确保数据可用性的重要保障。

1. 准确性标准

准确性标准要求数据必须真实、可靠,与实际情况相符。销售系统中,销售金额的记录必须准确无误,不能出现计算错误或录入错误。为了保证数据的准确性,企业可以建立数据验证机制,对录入的数据进行实时检查,如检查日期是否在合理范围内、金额是否符合业务规则等。

2. 完整性标准

完整性标准规定了数据必须包含所有必要的信息,不能有缺失值。在客户信息管理系统中,客户的姓名、联系方式、地址等信息必须完整。对于缺失的数据,应采取相应的处理措施,如进行补充录入或使用合理的默认值进行填充。

3. 一致性标准

一致性标准要求数据在不同系统和不同业务环节之间保持一致。在一个跨部门的项目中,不同部门对“客户满意度”的定义和计算方法必须一致,否则会导致数据无法准确反映实际情况。为了确保数据的一致性,企业需要建立统一的数据标准和数据处理流程,各部门按照相同的规则收集和处理数据。

4. 及时性标准

及时性标准规定了数据必须在规定的时间内进行更新和提供。例如,销售数据必须在交易发生后的24小时内更新到系统中,以便企业及时了解销售情况并做出决策。对于一些实时性要求较高的数据,如股票价格、气象数据等,需要确保数据的实时更新。

五、数据安全标准

数据安全标准旨在保护数据的保密性、完整性和可用性,防止数据泄露、篡改和丢失。

1. 访问控制标准

访问控制标准规定了谁可以访问数据以及可以访问哪些数据。企业可以通过用户身份认证、授权管理等方式实现访问控制。只有经过授权的员工才能访问敏感的客户信息,并且不同级别的员工具有不同的访问权限。访问控制标准还包括对数据的操作权限设置,如只读、读写等。

2. 数据加密标准

数据加密标准规定了数据在存储和传输过程中的加密方式和密钥管理方法。对于敏感数据,如客户的银行卡号、密码等,必须进行加密处理。常见的数据加密算法有对称加密算法(如AES)和非对称加密算法(如RSA)。在数据传输过程中,使用SSL/TLS协议进行加密,确保数据的安全性。

3. 数据备份和恢复标准

数据备份和恢复标准要求企业定期对数据进行备份,并制定完善的恢复策略。备份数据应存储在不同的地理位置,以防止因自然灾害、人为破坏等原因导致数据丢失。恢复策略应明确在数据丢失或损坏的情况下如何快速恢复数据,确保业务的连续性。企业可以每天进行一次全量备份,每小时进行一次增量备份,并定期进行恢复测试,确保备份数据的可用性。

总结

Q:数据标准的制定需要考虑哪些因素?

A:数据标准的制定需要考虑企业的业务需求、行业规范、现有数据状况、技术能力以及未来发展战略等因素。要充分征求各部门和相关人员的意见,确保标准的实用性和可操作性。

Q:如何确保数据标准的有效实施?

A:确保数据标准的有效实施需要从多个方面入手。首先,要加强员工的培训和教育,让员工了解数据标准的重要性和具体内容;其次,建立数据标准的监督和评估机制,定期对数据标准的执行情况进行检查和评估;此外,还需要将数据标准纳入企业的管理制度和业务流程中,形成长效机制。

Q:数据标准与数据治理有什么关系?

A:数据标准是数据治理的重要组成部分。数据治理是一个全面的管理体系,包括数据标准制定、数据质量管理、数据安全管理等多个方面。数据标准为数据治理提供了具体的规范和准则,是实现数据治理目标的基础。

通过建立和实施完善的数据标准体系,企业能够提高数据质量,促进数据共享和集成,支持业务决策,降低数据管理成本,并确保数据的安全。

DAMO开发者矩阵,由阿里巴巴达摩院和中国互联网协会联合发起,致力于探讨最前沿的技术趋势与应用成果,搭建高质量的交流与分享平台,推动技术创新与产业应用链接,围绕“人工智能与新型计算”构建开放共享的开发者生态。

更多推荐

已为社区贡献26条内容

已为社区贡献26条内容

所有评论(0)