重度抑郁症患者灰质结构网络的拓扑结构和连接性受损:来自多中心神经影像数据集的证据

这篇文章研究了抑郁症(MDD)患者灰质结构网络的拓扑和连接异常。研究利用来自23个站点的近2000名受试者(包括955名MDD患者和1009名健康对照)的多中心MRI数据集,通过构建了个体化的结构协方差网络(iSCN),分析了其拓扑属性和局部连接模式。结果表明,与健康对照相比,MDD患者表现出更高的全局效率、异常的区域中心性(如丘脑、前中央回、中扣带回和默认模式网络)以及改变的回路连接性(如腹侧注

目录

简要总结

这篇文章研究了抑郁症(MDD)患者灰质结构网络的拓扑和连接异常。研究利用来自23个站点的近2000名受试者(包括955名MDD患者和1009名健康对照)的多中心MRI数据集,通过构建了个体化的结构协方差网络(iSCN),分析了其拓扑属性和局部连接模式。结果表明,与健康对照相比,MDD患者表现出更高的全局效率、异常的区域中心性(如丘脑、前中央回、中扣带回和默认模式网络)以及改变的回路连接性(如腹侧注意网络和前顶叶网络)。首发未用药和复发患者的网络拓扑和连接异常模式不同。此外,基于拓扑指标的个体分类性能优于结构连接性。丘脑-岛叶连接与抑郁症状严重程度呈正相关。该研究基于大样本数据集,揭示了MDD患者灰质结构网络的可靠异常模式,为理解抑郁症的神经病理机制提供了新的见解,并可能指导未来诊断和治疗标志物的开发。

摘要

背景:重度抑郁症(MDD)越来越被理解为大脑连接组的紊乱。研究大样本量的灰质结构网络可以为MDD网络级神经病理学基础的结构基础提供有价值的见解。

目的:该研究使用包括近2000名个体的多中心MRI数据集,旨在确定与MDD和相关临床表型相关的灰质结构网络的稳健拓扑和连接异常。

方法:共纳入23个研究中心的955名MDD患者和1009名健康对照者。基于灰质体积图建立了个体化结构协方差网络(SCN)。在数据协调之后,对网络拓扑指标和局部连接性进行了检测,包括组水平比较、个体水平分类性能以及与临床评分的关联。同时采用了多种验证策略来确认研究结果的可靠性。

结果:与健康对照组相比,MDD患者表现出整体效率提高、区域中心性异常(即丘脑、中央前回、中扣带皮层和默认模式网络)和回路连接的改变(即腹侧注意网络和额顶神经网络)。首次使用药物的患者和复发患者在网络拓扑和连接性方面表现出不同的缺陷模式。此外,拓扑度量的个体级分类优于结构连通性。丘脑岛叶连接与抑郁症状的严重程度呈正相关。

结论:基于这一强大数据集,确定了MDD和相关亚型中个体化SCN拓扑结构和连接性受损的可靠模式,这增加了目前对MDD神经病理学的理解,并可能指导诊断和治疗标志物的未来发展。

1 引言

重度抑郁症(MDD)是一种常见且致残的精神疾病,影响全球3亿2千万以上的人口。MDD的主要临床特征是情绪低落、内疚、自我价值缺失以及快感缺失,这些症状会对患者的社会交往、人际关系和职业技能产生深远的负面影响。然而,到目前为止,对MDD的神经病理机制的认识仍然不足。尽管许多神经影像学研究表明,重度抑郁症与情绪和认知功能障碍相关的脑结构和功能改变有关,但受限于样本量和高异质性,识别可靠的生物标志物一直很困难。对于一项高质量和可重复的神经成像研究来说,需要至少数千名参与者,以便在不同受试者群体之间发现差异。

多中心合作研究为探索具有足够统计学效力和跨站点验证的多种精神疾病的神经成像生物标志物提供了独特的机遇。例如,基于来自20个地点的数据,“神经影像遗传学增强与荟萃分析”(ENIGMA)联盟在MDD研究中发现了一个可靠的脑结构变化模式,即在额叶、颞叶、边缘叶和视觉区域均有明显的结构变化。此外,“DIDA-MDD工作组”利用多站点静息态功能磁共振成像(fMRI)扫描,从1434名个体的脑功能研究中检测到视觉、眶额和感觉运动皮层的功能异常。一项协调的多中心弥散张量成像研究全面检查了重度抑郁症中广泛的白质微观结构损伤,这些损伤是结构断开的基础,同时也表明大脑灰质可能存在并发改变。这些高质量的多中心神经影像学研究为重度抑郁症的神经机制提供了宝贵的见解,有助于识别关于稳健的疾病生物标志物和潜在治疗靶点。

在过去十年里,MDD的病理生理学越来越多地被认为与大脑网络的紊乱有关,而不仅仅是独立的区域性异常。复杂的大脑网络通常认为是脑区间的结构或功能连接矩阵,通过这些矩阵可以研究网络的拓扑组织和局部连接模式。除了在MDD中广泛研究的功能网络和白质网络外,越来越多的证据支持抑郁与灰质结构网络(即结构协方差网络(SCN))有关,这些网络衡量了大脑区域间形态变化的共变性。例如,Chen等人发现,首发MDD患者的SCN拓扑结构在额上回和旁中央小叶与对照组相比发生了改变。Xiong等人则证明,SCN的小世界架构受损可作为MDD的影像学特征。

然而,以往大多数研究通过计算一组个体间区域间形态学相关性来估计结构协方差,这只能为给定的组生成一个SCN。组水平的SCN忽略了MDD的异质性,无法确定大脑与行为之间的关系,也不能进行个体水平的分类。此外,在大多数组水平的SCN研究中,对局部连接模式的考察受到很大限制,因为组SCN的连接仅表示个体间形态相似性,缺乏生物学意义。因此,鉴于其在个性化诊断和治疗中的作用,建立个体化的SCN(iSCN)可以提供更多有价值的信息。尽管近来研究iSCN在MDD患者中的应用越来越多,但样本量和统计效力往往有限。

在此研究中,旨在利用包含近2000名参与者的多中心结构MRI数据集,识别MDD中iSCN的异常模式。网络拓扑指标和局部连接模式在患者和对照组之间进行了协调和比较。研究还分别考察了首发药物治疗初发(FEDN)和复发患者等临床亚组。鉴于iSCN分析流程中存在多个有争议的替代方案,尤其是在大脑分区、脑掩膜应用、图像空间平滑和协变量选择方面,该研究进行了可重复性测试,以评估这些方法选择是否影响了该研究的发现。通过支持向量机(SVM)实现的机器学习分析被用来证明网络拓扑和连接的诊断价值。选择SVM是基于其在高维空间中的有效性、对过拟合的鲁棒性、全局最优性、偏差和方差的平衡处理,以及其在神经影像学领域的广泛流行。认知和情感处理模式的缺陷与MDD中的抑郁样行为密切相关。以往的研究一致支持大脑网络异常与认知情感功能障碍之间的联系。因此,该研究假设,MDD患者会在与情绪处理和认知功能相关的区域的网络拓扑和连接中表现出改变。FEDN和复发患者之间可能会观察到不同的iSCN异常模式。

2 数据与方法

参与者

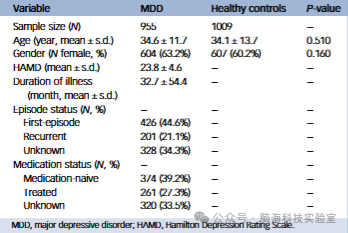

该研究中使用的数据集来自REST metaMDD联盟,包括来自25家医院的MRI扫描仪。经过细致的数据清洗和选择(补充方法I在https://doi.org/10.1192/bjp.2024.41),该研究的分析最终包括来自23个地点的955名MDD患者和1009名健康对照的子样本。所有研究队列的数据收集都得到了当地机构审查委员会(IRB)的批准。MDD的诊断由每个当地有经验的精神科医生使用DSM-IV疾病结构化临床访谈(SCID-IV)进行确认。所有参与者年龄在18-65岁之间,筛查时汉密尔顿抑郁量表(HAMD-17)总分≥18分。在所有纳入的MDD患者中,263人是首发患者,201人是复发患者,374人是未用药患者,261人接受了治疗。人口统计学和临床特征如表1所示。

表1 所纳入样本的人口统计学和临床特征

图像采集和处理

在此研究中,每个中心均获取了三维高分辨率 T1 加权大脑结构像。扫描仪及图像获取参数见补充表 1。REST-meta-MDD 联盟采用统一的 DPABI 工具包预处理图像。原始结构像首先利用非参数非均匀强度归一化(N3)算法进行场不均匀性初始校正。该算法采用迭代方法估计并消除乘法偏置场和真实组织强度分布。随后,基于先验组织概率和信号强度信息,通过嵌入在 SPM 软件中的迭代混合模型聚类分析,将图像自动分割为灰质、白质和脑脊液。分割后的灰质图在原始空间中,经基于指数李代数的非线性注册和调制,使用 DARTEL 算法进行蒙特利尔神经学研究所(MNI)空间标准化。调制后的灰质图进一步使用 8 毫米全宽半高斯核进行平滑处理。

个性化结构协方差网络(iSCN)构建

大脑复杂网络由节点和边构成。在此研究中,依据脑网络组图谱的分区,将个体化结构协方差网络(iSCN)的节点定义为 246 个皮质与皮质下区域。区域间结构协方差(即结构连接)代表边,通过计算每对区域间灰质体积(GMV)概率分布的相似性来确定。具体而言,首先运用核密度估计(KDE)来估计反映各区域 GMV 分布的概率密度函数(PDF),此处默认采用高斯核,参考既往研究建议,设置较为保守的 512 个采样点。接着,通过对称 Kullback-Leibler 散度(KLD)来衡量区域间 GMV 的 PDF 差异。随后,将区域间KLD 值转换为 Kullback-Leibler 相似性(KLS)值,取值范围介于 0 到 1 之间(KLS = e−KLD)。最终,构建了一个对称的 246×246 相似性矩阵,以表征每位参与者的 iSCN。

拓扑剖面分析

利用脑连接工具箱(BCT)计算了每个iSCN的全局和节点拓扑指标。全局拓扑指标包括全局效率、聚类系数、小世界性、模块性和同配性,这些指标反映了大脑网络架构的五个领域,包括整合、分离、小世界性、模块性和弹性。节点拓扑指标包括每个区域的度中心性、介数中心性和特征向量中心性,这些指标反映了网络中各个区域的重要性。为了去除弱的或可能虚假的边,iSCN首先根据网络密度进行阈值处理和二值化。基于密度的阈值策略保留了K%的最强边,这可以确保每个参与者都有相同数量的边,并有助于后续的组间比较。为了避免单一阈值选择的偏差,该研究应用了一系列动态密度阈值(K = 12–39,间隔为1),这既保证了网络的连通性,又保证了小世界性。具体来说,阈值范围的上下限是根据以下标准设置的:(a)所有节点都与其他节点相连,(b)所有网络的小世界性大于1.1。计算了每个拓扑指标在动态密度阈值下的曲线下面积(AUC)值,以用于后续的统计分析。考虑到多站点神经成像数据中存在的显著场地效应偏差,应用了ComBat校正。使用广义线性模型评估了校正后的拓扑指标的病例-对照差异,设定年龄和性别为协变量。该研究使用了Bonferroni校正(校正后的P值 < 0.05)来控制多重比较。

连通性模式分析

使用网络基础统计(NBS)分析,探究组间网络结构连接差异,识别出MDD患者中相对健康对照显著变化的连通网络组件。分析前,对每个连接执行ComBat校正,以减少中心效应。首先,比较iSCN内所有连接,收集具有显著组间差异的连接(双尾P < 0.001)。随后进行广度优先搜索,以识别这些连接中的连通子网络组件。为考察这些连通子网络组件的显著性水平,进行10,000次随机化非参数置换检验,记录每次置换的最大子网络组件的大小。报告显著性 component,其大小排名在10,000次置换导出的最大子网络组件中位列前5%(校正P < 0.05)。根据Yeo图谱,将每个显著子网络组件内的节点进一步分组为七个经典内在功能网络,以揭示网络间和网络内的连接模式。这七个内在功能网络包括默认模式网络(DMN)、腹侧注意网络(VAN)、视觉网络(VN)、背侧注意网络(DAN)、躯体运动网络(SMN)、顶叶前额网络(FPN)和边缘网络(LN)。

亚组分析

对于亚组分析,分别检查了FEDN和复发患者。每个亚组的健康对照从与患者相同的中心分配,以平衡中心效应协调。具体而言,包括来自10个中心的263名FEDN患者和532名健康对照者,以及来自10个中心的201名复发患者和562名健康对照组(补充表2和3)。该研究使用相同的统计模型和显著性水平来检验iSCN拓扑轮廓和连接模式的组间差异。

个人级别分类

除了组水平的统计比较外,还进行了个体水平的机器学习分析,分别检验iSCN拓扑结构和连接性的诊断价值。确定了三项分类任务,以区分抑郁症患者与健康对照组、抑郁症患者与健康对照组以及复发性抑郁症患者与健康对照组,总共产生了六个模型。机器学习模型设置为线性支持向量机。应用分层十折交叉验证将数据集分为训练集和测试集。通过准确率、敏感性、特异性和AUC在十折中进行评估分类性能。从每个训练好的模型中提取每个特征在十折中的平均绝对权重,并绘制出对分类任务贡献最大的前十区域。对于基于拓扑结构的模型,区域水平的贡献是根据三个区域中心性的平均权重确定的。对于基于网络连接性的模型,区域水平的贡献是从与该区域相关的所有连接的平均权重中得出的。

与症状严重程度的关联

通过部分相关分析(控制年龄和性别)检验了抑郁症状严重程度(即HAMD-17评分)与调和网络指标之间的关联。鉴于数据集具有充分的统计功效,将关联分析扩展至所有指标,而不仅限于那些显示出显著组间差异的指标。这一决定源于彻底探索成像与临床变量之间潜在关联的目标。分别检验了所有拓扑指标和全脑结构连接值的临床关联。应用了Bonferroni校正来控制多重相关的一类错误(校正后的P值 < 0.05)。

重复性试验

通过考虑几种替代的方法学选择来开展可重复性检验。首先,使用包含 140 个大脑区域的自动解剖标记(AAL3)第三版图谱来进行脑区划分,以检验不同节点定义是否会对该研究结果产生影响。其次,为了探究小脑中的 iSCN 破坏情况,以及检验引入小脑区域是否会对照大脑的研究结果产生影响,使用了包含小脑亚区的另一种版本的脑网络图谱。再次,对于在图像预处理过程中进行空间平滑处理以分析 iSCN 是否合理一直存在争议,为此采用未平滑处理的图像来检验结果的可重复性。鉴于总体颅内体积(TIV)与区域脑容量存在相关性,且区域脑容量是构建iSCN的基础参数,本研究在进行组间比较时,将TIV作为协变量纳入统计分析。

3 结果

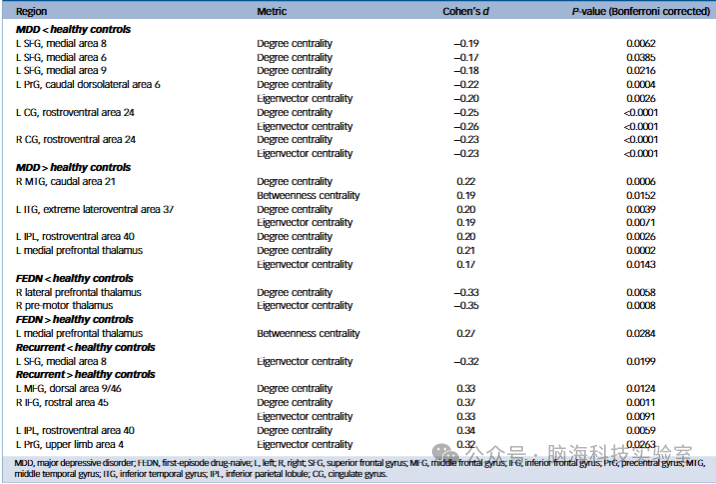

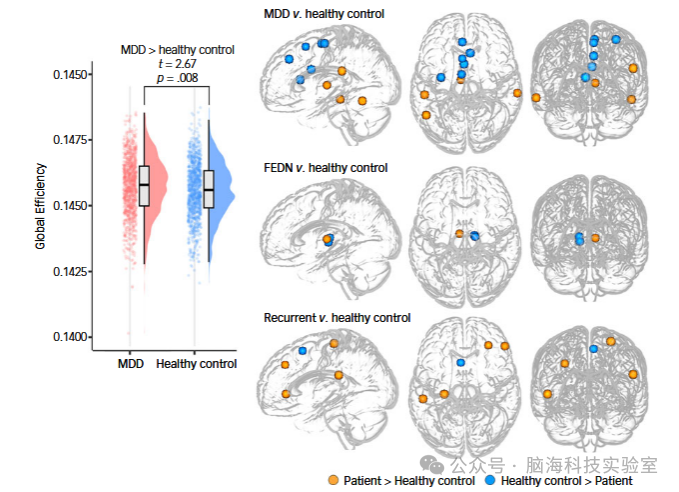

3.1 网络拓扑缺陷

与健康对照组相比,MDD患者的全局效率有所提高(P=0.008,Cohen的d=0.12)。MDD患者在左侧内侧上额回(SFG)、左侧中央前回(PCG)和双侧中扣带皮层(MCC)的区域中心性显著降低,而在双侧外侧颞皮层(LTC)、左侧下顶叶(IPL)和左侧丘脑中观察到区域中心性增加(图1和表2)。

表2区域拓扑中心度组间差异

图1 全局和节点拓扑度量的组差异

对于患有MDD的FEDN患者,没有发现明显的全局拓扑改变。该研究发现,与健康对照组相比,FEDN患者双侧丘脑亚区的区域中心性发生了改变(图1和表2)。

3.2 复发性抑郁症患者与健康对照组

复发患者和健康对照组之间没有显著的全局拓扑差异。关于区域中心性,复发性MDD患者在右额下回(IFG)、左额中回(MFG)、左侧PCG和左侧IPL中表现出区域中心性增加,而在左侧内侧SFG中观察到区域中心性减少(图1和表2)。

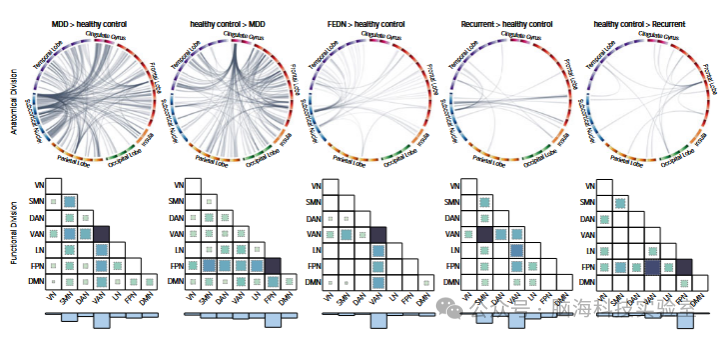

3.3 网络连接异常

与健康对照组相比,MDD患者中发现了两个异常的子网络成分。一个子网络组件由129个节点和295个增加的连接性组成(P=0.0003),在解剖学上与皮层下结构有关,在功能上与VAN有关。另一个重要的子网络组成部分包括105个节点和203个连接减少(P=0.0006),这在解剖学上与扣带回有关,在功能上与FPN有关(图2)。

与健康对照组相比,患有MDD的FEDN患者表现出一种异常的子网络成分。该子网络组件包括75个节点和100个增加的连接(P=0.0020),在解剖学上与皮层下有关核和与VAN功能相关。与健康对照组相比,在FEDN患者中没有发现连接增加的显著子网络成分(图2)。

图2 MDD和相关临床亚组中的异常连接模式

3.4 个体水平分类

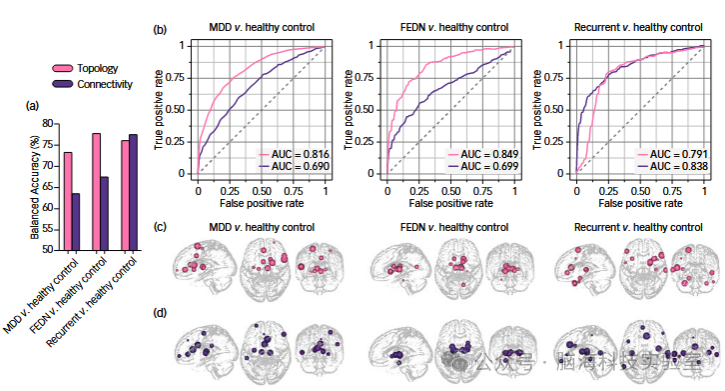

基于网络拓扑度量,SVM模型在MDD患者和健康对照组之间的准确率为73.3%(95%CI:71.4-75.3%,AUC:0.816)。当使用网络连接作为特征时,MDD患者和健康对照组之间的分类准确率为63.4%(95%CI:61.3-65.6%,AUC:0.690)。两种模型中最突出的区域始终位于额回、扣带回、PCG和丘脑(图3)。

基于网络拓扑结构,FEDN患者与健康对照组的区分准确率为77.7%(95%CI:74.8-80.6%,AUC:0.849)。关于网络连接特征,该研究观察到FEDN患者和健康对照组之间的分类准确率为67.5%(95%CI:64.2-70.7%,AUC:0.677)。最显著的区域位于皮质下核团,包括丘脑和基底节(图3)。

通过将网络拓扑度量设置为特征,可以准确地区分复发患者和健康对照组76.1%(95%置信区间:73.1-79.1%,AUC:0.791)。对于网络连接特征,复发患者和健康对照组之间的分类准确率为77.53%(95%CI:74.6-80.5%,AUC:0.838)。对复发患者和健康对照组分类贡献最大的区域分布在额叶、颞叶和边缘区域(图3)。

图3 基于拓扑和连接性的模型的个体级分类性能

3.5 与症状严重程度的关联

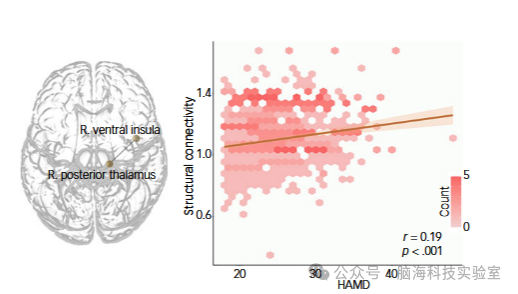

后顶叶丘脑和腹侧颗粒岛叶之间的结构连接性与HAMD-17总分呈正相关(N=822,r=0.169,校正P=0.035)。该研究没有发现拓扑指标与抑郁症状严重程度之间存在显著相关性(图4)。

图4 抑郁症状严重程度与丘脑岛叶结构连接的相关性

3.6 重现性结果

应用不同的分析策略来控制潜在的混杂因素并没有改变我们的主要发现。

4 讨论

此研究基于23 个中心的大样本,首次探究了大脑灰质连接组的拓扑和连接特征,并检验了其在MDD及相应临床亚型中的诊断价值。在拓扑特征方面,与健康对照相比,MDD 患者表现出更高的全局效率以及颞叶、顶叶和丘脑区域的局部中心性,同时前额叶内侧、前扣带回和中央前皮层的中心性降低。在局部连接上,皮质 - 皮质下环路的连接增强,而额叶和扣带回之间的连接降低。对于FEDN-MDD,拓扑和连接异常主要局限于皮质下结构,尤其是丘脑;而在复发的 MDD 患者中,iSCN 的异常主要分布在额叶和顶叶区域。拓扑特征显示出对 MDD 个体水平特征化的潜力,包括 FEDN 和复发患者,分类准确率约为 75%。iSCN 的连接特征对于复发的 MDD 患者能够达到类似的准确率,但对于整体 MDD 和 FEDN-MDD 患者,其表现较差。

解读大脑灰质连接组面临的主要挑战之一,是基于影像的结构协方差神经生物学基础尚不清晰。关键在于,大脑结构协方差模式在童年早期形成,本质上反映了区域间的神经发育协调与成熟同步。大量因素可改变个体毕生的内在结构连接网络(iSCN),如遗传、认知、行为和可塑性,这些因素均参与了重度抑郁症(MDD)的发病机制。此外,诸多研究已证实,衡量神经元活动跨区域同步的功能连接,以及代表白质束的解剖连接,皆与MDD的病理生理有关。实际上,iSCN也受这种脑连接的影响,并能部分重现功能和白质网络,因为这种神经连接可诱导突触生成,而突触对相连神经元具有相互营养和保护作用。因此,在MDD中检查结构协方差模式的组织与架构,可更全面地洞察神经机制,增强对疾病连接组水平的理解。

大脑灰质连接组通常符合小世界架构,这种架构在全局整合和局部隔离之间实现了最优组织。与健康对照相比,MDD患者表现出更高的全局效率,这表明网络整合程度更高,从而破坏了整合与隔离之间的平衡。一项对脑连接组研究的综述总结了四种典型的网络配置模式,包括正则化、随机化以及较弱和较强的小世界化。增强的整合和保留的隔离代表了MDD中灰质连接组向随机化模式的转变,这种模式在MDD的功能网络中也一直被观察到。这种随机化可能意味着更多资源被分配用于全局信息处理,而局部专业化的沟通受到限制,导致容错能力受损。

与健康对照相比, MDD患者的顶叶中央回(PCG)和中扣带回(MCC)的区域中心性改变。多项多中心研究和大型荟萃分析支持了抑郁与这些区域的结构异常之间的关联。PCG作为初级运动皮层的一部分,被认为与MDD中的精神运动迟缓有关。值得注意的是,PCG的结构改变在当前抑郁发作和缓解期的患者中均有发现,这表明PCG的结构改变是MDD的一种状态独立的影像学生物标志物。MCC(尤其是其前部)在与MDD相关的心理过程中起着重要作用,例如负面情绪、认知控制、社会信息处理和奖赏相关决策。一项既往研究发现,在6周的心理治疗后,抑郁症状的减轻与MCC的度中心性变化之间存在显著相关性。另一项研究则报告称,MCC的神经激活和特征向量中心性对于预测老年抑郁对抗抑郁药的缓解具有预测能力。这些发现表明,MCC可能是监测和预测治疗反应的一个有前景的区域。

此外,丘脑和DMN区域(即内侧前额叶皮层、 inferior parietal lobule 和 lateral temporal cortex )的异常拓扑指标也与MDD相关,并且分布在不同的临床亚组中。具体来说,首发未用药的MDD患者显示丘脑的中心性异常,而DMN的异常则在复发的MDD患者中发现。丘脑是调节记忆、情绪和唤醒的关键区域。一项研究发现,丘脑的结构协方差网络(SCN)特征可以作为首发未用药的MDD患者的一种特质性标志,无论其当前状态是抑郁还是缓解。值得注意的是,丘脑的结构改变仅在丘脑的几个亚区中被识别出来。另一项多中心研究一致发现,丘脑的几个亚区的灰质体积增加,但整个丘脑并非如此。丘脑核团之间的异质性变化可能有助于更深入地理解抑郁的神经基础。与该研究的发现一致,两项多中心MRI研究表明,DMN功能障碍在MDD患者中主要由复发患者驱动。DMN在MDD神经生物学中受到了最多的关注,因为其与反刍思维相关,而反刍思维是抑郁行为的核心特征。以往研究表明,抗抑郁药可以调节和改变DMN的连接性,这表明复发患者中特定的MDD发现可能与长期治疗暴露有关。

在脑网络的连接特性方面,该研究发现腹侧注意网络(VAN)内的连接性增强,而与顶叶前额网络(FPN)相关的连接性降低。在首发未用药和复发的MDD患者中,均发现了与VAN相关的连接性增强的收敛模式,而与FPN相关的连接性降低仅在复发的MDD患者中观察到。VAN也被称为显著性网络,涉及对显著事件的注意力。过度激活的VAN可能导致对负面情绪事件的适应性调节困难。由于情绪症状是MDD的主要特征,并且可能在疾病的任何阶段出现,因此首发未用药和复发的MDD患者均表现出VAN的高连接性。FPN是一个与自上而下的认知控制相关的网络。一项大规模荟萃分析发现,随着抑郁发作的重复,认知表现的缺陷会持续并恶化。这可能部分解释了为什么显著的FPN异常仅在复发的MDD患者中观察到。

机器学习实现的个体化分类表明,拓扑指标在所有患者组和亚组中以超过70%的准确率成功地区分了患者和对照者,这表明拓扑指标可以作为MDD诊断中更可靠的特征。值得注意的是,尽管在首发未用药和复发的亚组中没有观察到显著的全局拓扑异常,但该研究基于拓扑的模型显示出对首发未用药和复发的MDD患者进行特征化的卓越能力,准确率超过75%。值得注意的是,所有对分类有贡献的关键特征都是区域拓扑中心性,这表明分类过程主要受节点指标的影响。在全局拓扑方面,分析表明其对模型性能的影响较小。在临床关联分析中,没有拓扑指标与抑郁症状评分显著相关。丘脑和岛叶之间的连接性可以作为症状严重程度的一个有前景的指标。拓扑特征代表了个体内结构网络(iSCN)的高级别架构,能够容忍个体差异,而连接特征是个体内结构网络的低级别组件,可能对个体差异敏感。

精读分享

主题内容:

结果:

网络拓扑特征改变:MDD患者表现为全局效率增加,说明网络整合程度更高,破坏了整合与隔离的平衡。区域中心性方面,颞叶、顶叶和丘脑区域的中心性增加,而前额叶内侧、前扣带回和中央前皮层的中心性降低。

网络连接模式异常:MDD患者皮质-皮质下环路的连接增强,而额叶和扣带回之间的连接降低。VAN内的连接性增强,FPN的连接性降低,且VAN的高连接性在首发未用药和复发的MDD患者中均存在,而FPN的异常仅在复发患者中显著。

不同亚组的异常模式:FEDN患者主要表现为丘脑的中心性和连接异常,而复发患者主要表现为额叶和顶叶区域的拓扑和连接异常。

诊断价值:基于拓扑特征的分类准确率较高,对MDD患者和健康对照的区分准确率超过75%,对FEDN和复发患者的分类准确率也超过75%,表明拓扑特征在MDD诊断中具有较高的可靠性。

症状严重程度关联:丘脑和岛叶之间的连接与抑郁症状的严重程度呈正相关,可作为症状严重程度的潜在指标。

挑战与未来展望:

挑战:

异质性与样本代表性不足: MDD(重度抑郁症)的高异质性给研究带来困难,此研究样本主要为特定地区的成年患者,难以涵盖所有类型和年龄段;样本量虽较大,但亚组如FEDN患者样本量偏小,可能影响结果稳定性,易产生偏差。

神经生物学基础不明: 结构协方差的神经生物学基础尚不清晰,其模式在童年早期形成,与神经发育协调和区域间成熟同步有关,多种因素如遗传、认知、行为和可塑性等可改变iSCN,这些因素均参与了MDD的发病机制。

场地效应与数据整合: 多中心神经成像数据存在场地效应,会导致偏差,尽管采用了ComBat校正,但可能无法完全消除,影响结果的准确性和可重复性。

临床信息不完整: 部分患者的发作状态和用药史不明确,可能影响对结果的解释和结论的普适性。

未来展望:

大样本与前瞻性研究: 开展更大样本量的前瞻性、纵向研究,增加不同种族、年龄段和发作状态的患者,提高样本的代表性和结论的普适性,有助于更全面地理解MDD的神经机制和疾病进展。

多模态影像融合: 结合多种影像模态,如功能磁共振成像(fMRI)、扩散张量成像(DTI)和正电子发射断层扫描(PET)等,从多个层面解析MDD的神经生物学基础,提高诊断和治疗的准确性。

生物标志物的探索: 进一步探索和验证MDD相关的生物标志物,包括神经影像学标志物、遗传学标志物和生物化学标志物等,实现MDD的早期诊断、个性化治疗和预后评估。

网络特征的深入分析: 深入分析脑网络的动态变化和个体差异,研究不同治疗手段对脑网络的影响,开发基于脑网络特征的新型治疗靶点和干预措施。

跨学科合作: 加强神经科学、心理学、影像学、计算机科学等多学科的合作,整合不同领域的技术和方法,为MDD的研究和治疗提供更全面、深入的见解。

跨文化研究:未来的研究可以关注跨文化差异,以更好地理解不同文化背景下 FTD 患者的行为表现和症状。这有助于开发更有效的诊断工具和治疗策略。

多模态成像技术:结合多种成像技术(如结构 MRI、功能 MRI、PET 等)可以提供更全面的脑结构和功能信息,有助于更准确地定位 FTD 的病理变化。

基因-环境相互作用:未来的研究可以探索基因-环境相互作用对 FTD 发病机制的影响。这有助于理解 FTD 的复杂病理过程,并为个性化治疗提供依据。

总结:

这篇文章研究了MDD患者灰质结构网络的拓扑和连接异常。研究利用来自23个站点的近2000名受试者(包括955名MDD患者和1009名健康对照)的多中心MRI数据集,构建了个体化的结构协方差网络(iSCN),并分析了其拓扑属性和局部连接模式。结果表明,与健康对照相比,MDD患者表现出更高的全局效率、异常的区域中心性(如丘脑、前中央回、中扣带回和默认模式网络)以及改变的回路连接性(如腹侧注意网络和前顶叶网络)。首发未用药和复发患者的网络拓扑和连接异常模式不同。此外,基于拓扑指标的个体分类性能优于结构连接性。丘脑-岛叶连接与抑郁症状严重程度呈正相关。该研究基于大样本数据集,揭示了MDD患者灰质结构网络的可靠异常模式,为理解抑郁症的神经病理机制提供了新的见解,并可能指导未来诊断和治疗标志物的开发。

参考文献:

Long J-Y, Qin K, Pan N, et al. Impaired topology and connectivity of grey matter structural networks in major depressive disorder: evidence from a multi-site neuroimaging data-set. Br J Psychiatry 2024;224(5):170–178; doi: 10.1192/bjp.2024.41

DAMO开发者矩阵,由阿里巴巴达摩院和中国互联网协会联合发起,致力于探讨最前沿的技术趋势与应用成果,搭建高质量的交流与分享平台,推动技术创新与产业应用链接,围绕“人工智能与新型计算”构建开放共享的开发者生态。

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)