【数据分析】什么是源域与目标域的最小化?什么是特征空间分布对齐?

当AI模型在训练数据(源域)中表现卓越,却在真实场景(目标域)中频频失效,其症结在于数据分布的割裂。源域与目标域的最小化通过数学手段强行弥合两者差异,如同为算法注入“跨域适应”的基因。这一过程的核心在于特征空间分布对齐——借助对抗训练、域混淆等技术,重构神经网络的特征提取逻辑,剥离领域特有噪点(如模拟器的完美光照或医学文本的固定术语),保留跨场景通用模式(如物体运动规律或疾病纹理特征)。

引言 ——

在人工智能的实践中,我们常面临一个尴尬的悖论:算法在精心准备的“温室数据”(源域)中表现卓越,却在真实世界的“风雨环境”(目标域)中频频失准。当自动驾驶模型从模拟器的完美路况跌入现实的车流喧嚣,当医疗AI从标准化的病理切片转向模糊的临床影像,这种“领域鸿沟”暴露了AI的致命脆弱性。

究其本质,是数据分布的不匹配悄然割裂了模型认知的统一性。源域与目标域的最小化,正是要在算法的基因中植入“自适应进化”的能力——通过特征空间的分布对齐,模型不再依赖特定领域的表层特征(如合成图像的完美边缘或医学文本的固定术语),而是捕捉跨领域共通的深层规律(如物体的几何结构或疾病的病理逻辑)。这不仅是技术的精进,更是AI从“机械记忆”走向“认知迁移”的关键跃迁。

本文将深入解析领域自适应中的核心命题:如何量化并最小化领域差异?特征空间的对齐究竟如何重构模型的认知边界?从理论公式到代码实践,我们将揭示这场静默发生在神经网络深处的“认知革命”,看算法如何在对抗与协作中,学会跨越数据分布的断崖,走向真正的通用智能。

概念 ——

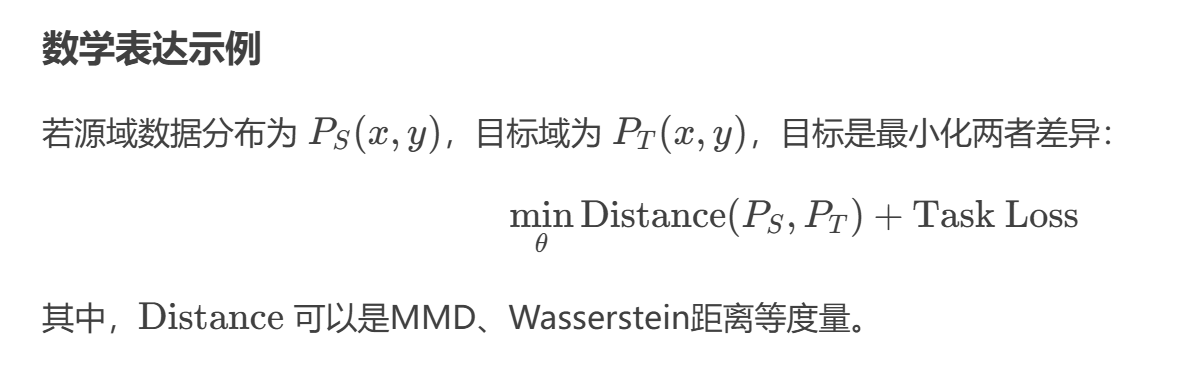

在机器学习和迁移学习领域,"最小化源域与目标域"通常指通过算法减少源域(Source Domain)和目标域(Target Domain)之间的分布差异,以提高模型在目标域上的泛化性能。这是领域自适应(Domain Adaptation)的核心思想。

—— —— —— —— —— ——

核心概念解释

1. 源域(Source Domain) :

已有大量标注数据的领域(如普通照片数据集),通常用于训练初始模型。

2. 目标域(Target Domain):

实际应用场景的领域(如医学影像数据集),标注数据少或分布与源域不同,需要模型迁移知识后适应。

3. 最小化差异的目标:

通过调整模型或数据,使源域和目标域的特征分布(如数据统计特性)尽可能接近,从而让模型在目标域上表现更好。

—— —— —— —— —— ——

常见方法 ——

+ 特征对齐(Feature Alignment)

通过神经网络提取域不变特征(Domain-Invariant Features),使源域和目标域在特征空间中的分布对齐。

经典方法:MMD(最大均值差异)、CORAL(相关性对齐)。

+ 对抗训练(Adversarial Training)

引入判别器(Discriminator)区分源域和目标域特征,同时训练特征生成器欺骗判别器,迫使两域特征难以区分。

经典方法:DANN(Domain-Adversarial Neural Networks)。

+ 数据增强与合成

通过数据混合(Mixup)、风格迁移(如CycleGAN)等技术,生成类似目标域的源域数据。

+ 权重调整

对源域和目标域的样本分配不同权重,减少分布差异的影响(如重要性采样)。

应用场景 ——

+ 图像分类:训练数据是自然图像(源域),实际测试数据是医学影像(目标域)。

+ 自然语言处理:训练数据是新闻文本(源域),实际应用是社交媒体评论(目标域)。

+ 自动驾驶:模拟器数据(源域)迁移到真实路况数据(目标域)。

应用示例 ——

具体示例一:

以交通标志分类任务为例,假设源域(Source Domain)是合成的交通标志图像,目标域(Target Domain)是真实场景中的交通标志图像。

调整前:源域与目标域的原始数据差异

源域(合成图像)特征

-

数据特点:

-

图像背景简单(纯色或规则纹理)。

-

交通标志颜色鲜艳且均匀(如红色、蓝色无渐变)。

-

标志形状完美(无变形、无遮挡)。

-

光照均匀,无阴影或反光。

-

-

示例数据:

图像示例 颜色直方图 纹理特征 标签 合成“停车”标志 集中在纯红色(RGB: 255,0,0) 无噪声,边缘锐利 停车 合成“限速60”标志 蓝底白字,颜色均匀 平滑背景 限速60

目标域(真实图像)特征

-

数据特点:

-

复杂背景(如树木、道路、车辆)。

-

颜色褪色或受光照影响(如红色偏暗或反光)。

-

标志可能被部分遮挡或污损。

-

光照不均(阴影、逆光)。

-

-

示例数据:

图像示例 颜色直方图 纹理特征 标签 真实“停车”标志 红色分布宽(RGB: 200-220, 0-30, 0-20) 边缘模糊,有树叶遮挡 停车 真实“限速60”标志 蓝底白字,但有反光斑点 背景含柏油路面纹理 限速60

调整后:领域自适应后的数据特征

通过特征对齐(如对抗训练)或数据增强(如风格迁移),源域数据被调整以接近目标域分布:

调整后的源域数据

-

特征变化:

-

背景复杂度增加(模拟真实道路纹理)。

-

颜色分布更接近真实场景(如红色偏暗、加入噪声)。

-

添加模拟遮挡(如污渍、光照阴影)。

-

生成对抗性样本,使模型更关注标志本身而非背景。

-

-

示例数据:

图像示例 颜色直方图 纹理特征 标签 调整后“停车”标志 红色分布宽(类似真实数据) 边缘轻微模糊,背景含模拟噪声 停车 调整后“限速60”标志 蓝底白字,加入反光斑点 背景含模拟柏油纹理 限速60

—— —— —— —— —— ——

具体示例二:

以情感分析任务为例,展示电影影评数据集到电子产品数据集的特征分布对齐,调整前和调整后的数据差异及模型效果。

任务背景

-

源域(Source Domain):电影评论(大量标注数据,例如IMDB影评)

-

目标域(Target Domain):电子产品评论(标注数据少,例如亚马逊手机评论)

-

目标:将电影评论训练的模型迁移到电子产品评论的情感分类(正面/负面)。

调整前:源域与目标域的原始数据差异

源域(电影评论)特征

-

词汇特点:

-

高频词:

actor,plot,director,cinematography,performance -

句式结构:

-

长文本,多描述性语言(如"The director's vision is brilliantly portrayed through the haunting cinematography.")

-

-

情感表达:

-

主观性强,依赖比喻和抽象描述(如"This film left me speechless.")

-

-

-

示例句子与标签:

句子 标签 "The acting was superb, but the plot felt predictable." 负面 "A masterpiece of storytelling with breathtaking visuals." 正面

目标域(电子产品评论)特征

-

词汇特点:

-

高频词:

battery,price,durable,interface,delivery -

句式结构:

-

短文本,多参数化描述(如"Battery life is terrible, dies in 3 hours.")

-

-

情感表达:

-

直接具体,常围绕产品功能(如"The screen resolution is disappointing for the price.")

-

-

-

示例句子与标签:

句子 标签 "The phone overheats easily during video calls." 负面 "Fast delivery and excellent build quality!" 正面

调整方法:领域自适应的具体策略

-

特征级对齐(对抗训练)

-

使用领域对抗神经网络(DANN):

-

模型同时学习情感分类(主任务)和域分类(区分电影评论与电子产品评论),通过对抗训练迫使特征编码器生成“领域不变”的表示。

-

-

效果:模型不再依赖领域特有词汇(如

actor或battery),转而关注通用情感词(如terrible,excellent)。

-

-

数据增强(领域混合)

-

在源域数据中插入目标域关键词(如将“The plot was amazing”改写为“The battery performance was amazing”),模拟目标域语言风格。

-

-

预训练模型微调

-

使用BERT等预训练模型,在源域(电影评论)上微调后,进一步用少量目标域数据(电子产品评论)进行二次微调。

-

调整后的数据特征与模型表现

调整后的源域数据(模拟目标域分布)

-

词汇变化:

-

电影评论中混入目标域词汇(如"The director's performance is as durable as a high-end smartphone.")。

-

-

句式变化:

-

更简洁直接的表达(如"This film is a waste of money." → 模拟产品评论风格)。

-

模型性能对比

| 场景 | 源域(电影评论)准确率 | 目标域(电子产品)准确率 |

|---|---|---|

| 调整前(仅用电影评论训练) | 92% | 68% |

| 调整后(领域自适应) | 89% | 85% |

领域自适应前后的关键变化

-

词汇权重变化:

-

调整前:模型过度依赖

plot,acting等电影相关词,导致对battery,price等词不敏感。 -

调整后:模型降低领域特有词的权重,提升通用情感词(如

-

知识拓展 —— DANN领域对抗神经网络

DANN(Domain-Adversarial Neural Networks,领域对抗神经网络) 是一种用于领域自适应(Domain Adaptation)的深度学习模型,核心思想是通过对抗训练(Adversarial Training),迫使模型学习到源域(Source Domain)和目标域(Target Domain)之间的域不变特征(Domain-Invariant Features),从而提升模型在目标域上的泛化性能。

—— —— —— —— —— ——

DANN 的核心原理

DANN 的灵感来源于生成对抗网络(GAN),但目标不同:

-

GAN:生成器生成假数据欺骗判别器。

-

DANN:特征提取器生成混淆域分类器的特征,使源域和目标域的特征分布对齐。

—— —— —— —— —— ——

DANN 包含三个关键组件:

-

特征提取器(Feature Extractor)

-

从输入数据(如文本或图像)中提取高层特征。

-

目标:生成同时适用于源域和目标域的特征。

-

-

领域分类器(Domain Classifier)

-

判断特征来自源域还是目标域(类似“裁判”)。

-

目标:尽可能准确区分两域的特征。

-

-

任务分类器(Task Classifier)

-

完成主任务(如分类、回归),只使用源域标注数据训练。

-

—— —— —— —— —— ——

优势

-

无需目标域标注数据:完全无监督领域自适应。

-

端到端训练:特征对齐和任务学习同步优化。

挑战

-

训练稳定性:对抗训练可能导致模型振荡(需精细调参)。

-

领域差异过大时失效:若两域语义差距过大(如猫 vs. 卡车),特征对齐可能无效。

DAMO开发者矩阵,由阿里巴巴达摩院和中国互联网协会联合发起,致力于探讨最前沿的技术趋势与应用成果,搭建高质量的交流与分享平台,推动技术创新与产业应用链接,围绕“人工智能与新型计算”构建开放共享的开发者生态。

更多推荐

已为社区贡献4条内容

已为社区贡献4条内容

所有评论(0)