商业航天为什么更青睐FPGA芯片

“在AI时代,如何平衡空间计算芯片的SWaP-C指标与高性能计算需求,同时实现抗辐射性能的突破,以推动太空AI计算平台的发展?”——@征途黯然直接对AI程序中的CPU指令集进行加固,是效果最好的,实现难度也是最高的。比如初创企业Resilient Computing公司,则是在更便宜的商用7A200T FPGA上,对内嵌RISC-V软核进行加固,以类似“不死鸟”方式进行在轨自主修复,产品已经过数次

一直以来,传统航天器以可靠性为最高优先目标,尽可能降低风险,通常是大尺寸、重量、功率和成本(SWaP-C)的旗舰系统。

现在各国争相发布的小型卫星组网概念,则完全不同。

随着以SpaceX Starlink为代表的小卫星组网服务的快速崛起,使得航天探测器的设计思路,正在发生转变。

优选部署一系列小的、相互连接的卫星星座,通过对复杂资源的解耦合,提升战略机动能力,尽可能提升执行任务的能力。

而不再只是偏爱长时间打磨、数量有限且造价极为昂贵的高价值卫星。

以低成本、批量化、快速部署的“低批快三要素”构成,更像是作为“日常消费品”概念的具体化,所以风险容忍度相对更高。

伴随商业航天的蓬勃发展,围绕“小型航天器计算平台”这个分支,出于成本和便捷性考虑,生长出一个包括处理芯片、板卡平台、服务在内的小生态。

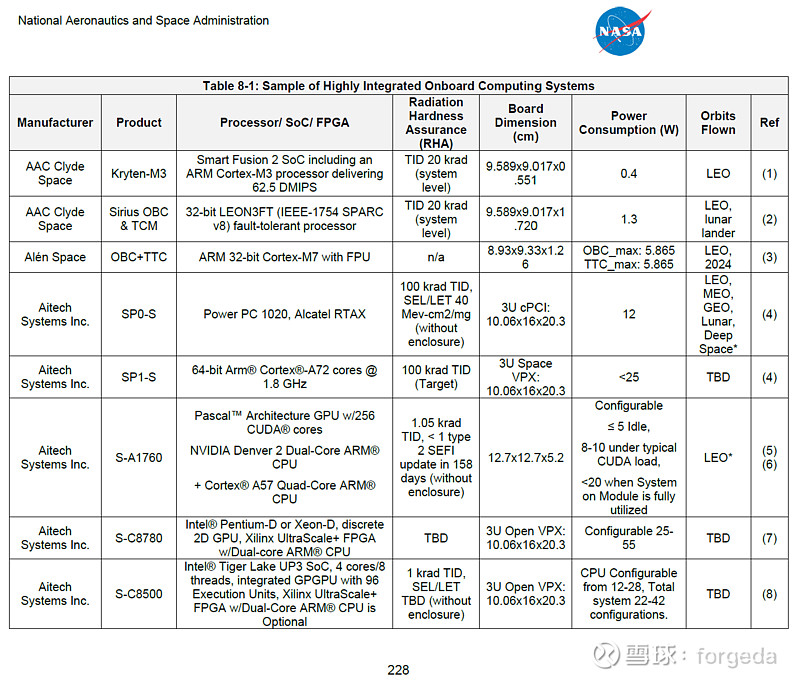

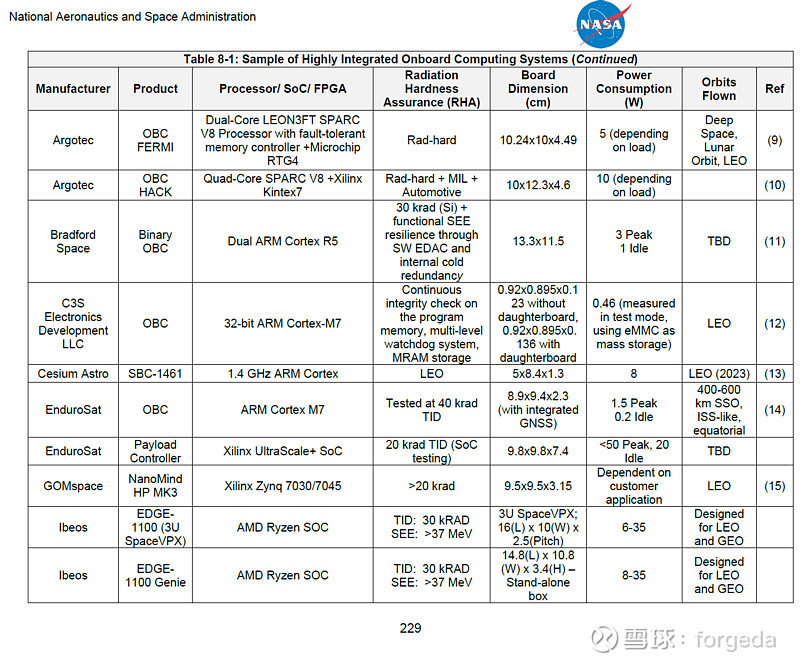

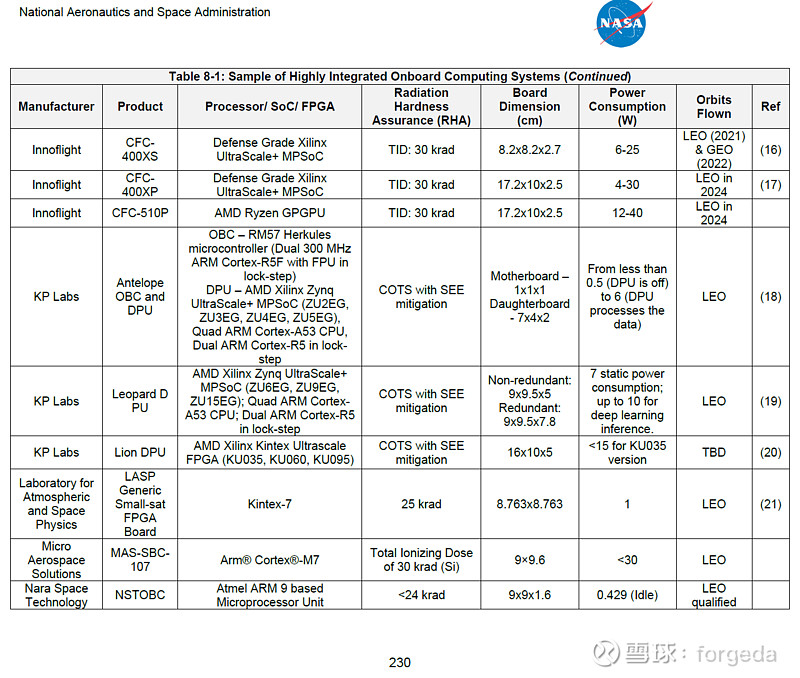

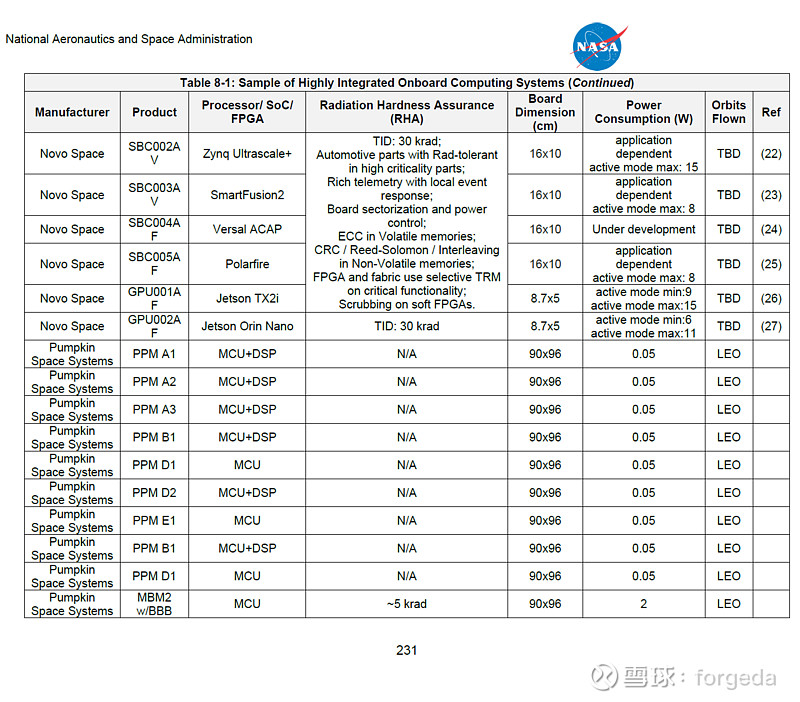

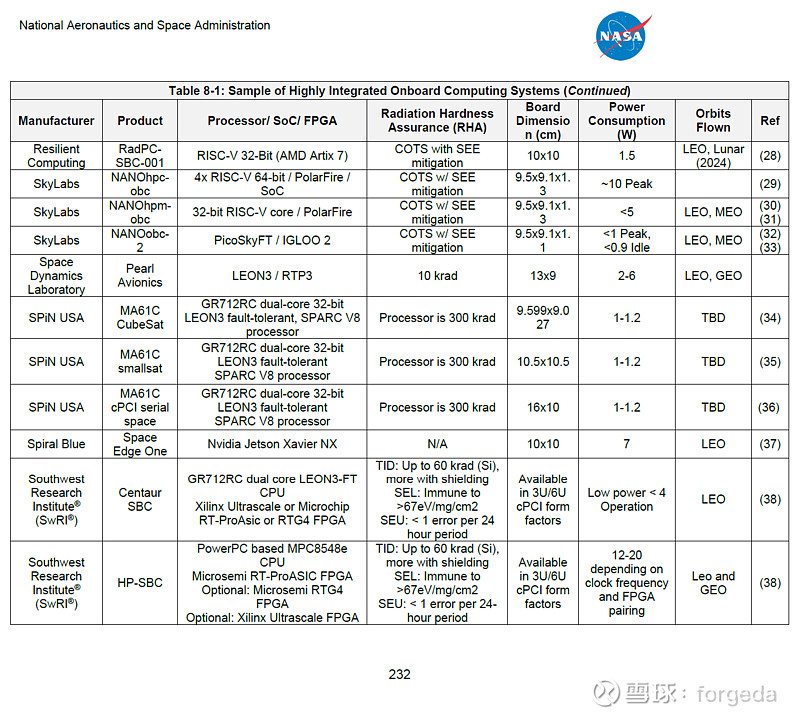

以美国国家航空航天局在“Small Spacecraft Avionics”报告中推荐的服务商及产品名录作为样本统计,各供应商所使用的芯片类型中,FPGA最多,已经与千年老大CPU持平,大有后来居上之势。

用户通过在应用层面进行系统级别的“加固设计”,可满足任何级别的高可靠需求。

而不再一味囿于抗辐宇航级芯片的固有观念。

FPGA独有的硬件可重构能力,可在高可靠和高效能两者之间进行“无缝”切换,本身就意味着低成本大节省。

亮点在应用层面的系统级设计加固,而非只是使用宇航级的FPGA芯片。

虽然传统的卫星控制与数据处理处理需求相对稳定,但小卫星正在搭载数据量越来越大的有效载荷(例如成像系统),用FPGA构成的专用处理单元,对数据进行在轨加速处理,正在成为趋势。

而在小型航天器上集成基于FPGA的软件定义无线电(SDR),则是下一代空间态势感知/保护系统(SSA/PSA)的核心组件。

在AI时代,如何平衡空间计算芯片的SWaP-C指标与高性能计算需求,同时实现抗辐射性能的突破,以推动太空AI计算平台的发展?

直接对AI程序中的CPU指令集进行加固,是效果最好的,实现难度也是最高的。

比如NASA在2008年推出的第一代空间高性能计算机,SpaceCube 1.0最先使用的只是地面普通商用级V4FX60,对内嵌的硬核PowerPC 405进行加固,数十次空间任务都很成功。

进入AI时代后,现在已迭代升级到板载智能平台SpaceCube 3.0。

而软件定义弹性计算的初创企业Resilient Computing公司,则是更进一步,将低成本部署概念继续深入。

通过在更便宜的商用7A200T,也是赛灵思面向追求性价比的汽车电子行业的重点芯片器件,在只有21.5K LCs的FPGA上,直接对内嵌RISC-V软核进行加固。

能够以类似“不死鸟”方式,进行在轨自主修复。除了现在应用在低轨卫星,预期远至月球探测也能使用。

其系列低成本创新产品,已经过飞行实验验证,并获得NASA创新挑战赛大奖,即将进入到实用服役阶段。

这些航天电子供应商为用户提供的板载计算平台,以高度集成的模块化方式,将CPU、FPGA与存储器,以及标准接口相结合。由CPU、FPGA实现的软件定义架构,支持在轨功能升级以适应新的要求。

考虑到培训和代码迁移的成本不菲,除了基本的、具有成本优势的评估板,航天电子供应商还提供简化的工具集合,支持向更高性能架构的无缝迁移。

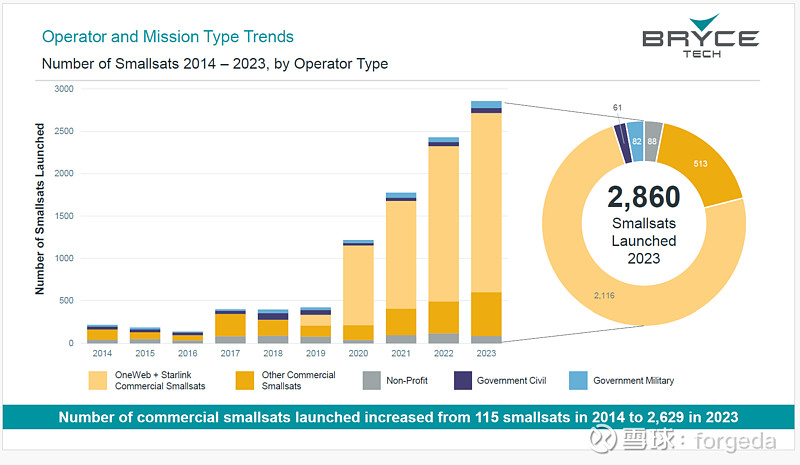

现在的小型卫星星座,能力已经能够与大型、昂贵、重载的大型卫星相匹敌,甚至超越。全球部署的小卫星数量从2014年的115颗,发展到2023年的2629颗。

优选部署一系列小的、相互连接的卫星星座,通过对复杂资源的解耦合,提升战略机动能力,而不是只偏爱长时间打磨、数量有限且极为造价昂贵的高价值卫星。

2023年,仅是StarLink和OneWeb两家公司,部署的小卫星规模就高达2116颗,占比高达80%以上。

小型卫星正在快速发展演进。

按照咨询公司Quilty Space的预估数据,2024年Startlink的营收相比2023年,增长超一倍,达到78亿美元,已经真正尝到了商业大航天时代的甜头。

对处理性能、智能自主、探测精度,以及可靠运行的要求,正在重塑空间应用领域。

从早期立方体卫星的短期任务,转向执行可能更长的任务,正在成为低轨之外,更强大深空探测任务的候选者。

与在其他行业趋势一致,工业 4.0 和“数字化管理”等理念,同样在新型航天日渐深入,并且对小卫星系统开发的技术和项目效率,至关重要。

以下是NASA给出的,在开发和部署下一代小型航天器航空电子系统时,应考虑的一些现代工具、技术和方法。

包括软件定义一切,数字孪生,边缘智能等:

• Artificial intelligence, machine learning, and machine vision

• Robotics and automation

• Model-based systems engineering

• Embedded systems / edge computing

• Internet-of-space-things

• Cloud computing

• Augmented reality/ virtual reality / mixed reality

• Software-defined-everything

• Advanced manufacturing

• Digital twin

比如在小型航天器上集成基于FPGA的软件定义无线电(SDR),则是下一代空间态势感知/保护系统(SSA/PSA)的核心组件。

包括AMD提供的新一代FPGA,为实现空间人工智能奠定了基础。

微芯科技接手的NASA 高性能空间计算项目HPSC(High Performance Spaceflight Computing),内嵌处理器则是从ARM换成了RISC-V,接班Power架构的RAD750。

将处理性能提升2个数量级以上,目标是服务于远至深空探测等更广谱的空间应用。

RISC-V不仅是空间市场的新宠,也是各国青睐的“国选”处理器。

就像我们在“算力之争,太空进展到哪了”一文中所提及的那样:

地面是其它芯片争霸,太空则是SRAM FPGA做主!

从2008年的空间高性能计算平台SpaceCube开始,一直延续到现在AI时代。

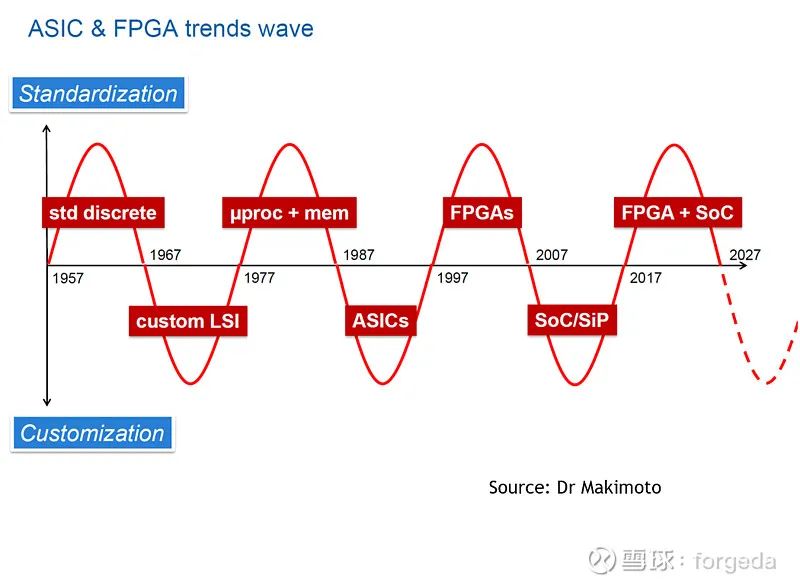

FPGA虽然发明时因仿真加速而生,但现在已深入应用到国民经济的各个角落。

半导体行业特有的钟摆效应,在市场需求和技术进步的双轮推动下,FPGA正迎来属于自己的黄金年代。

FPGA因仿真加速而生,算力加速而兴,AI加速而盛,作为国内率先取得重大突破的芯片赛道,全球厂商共38家,国内就有23家之多。

仅就芯片器件层面来说,目前能够直接直接对标7A200T的芯片,除了安路公司的PH1A180,包括可能成为第五家国产FPGA厂商紫光同创的类似同款,以及其它厂商都已经可以做到。

高速增长的国内市场,正成为各个厂商争抢全球市场份额的最大变量。

数据爆炸带来的处理需求急剧增加,再次将计算与太空紧密结合在一起。计算卫星,也成为通信、导航、遥感卫星的第四类卫星。

现在既是空间高性能时代的黎明,同样也预示着FPGA的星辰大海时代来临。

据不完全统计,国内未来数年时间,预期升空部署的小卫星数量,就多达60000颗以上。

只有更注重易用性、自动化和低门槛定价的新一代EDA工具,也才能与包括与商业航天在内新需求相适配。

毕竟,做项目和做产品,完全是两回事。

网络连接一切,硬件加速一切。

我们身处技术普惠、算力平权、点石成金的创新变革时代。

变化正在发生,一切皆有可能!

全文完,感谢您的耐心阅读。

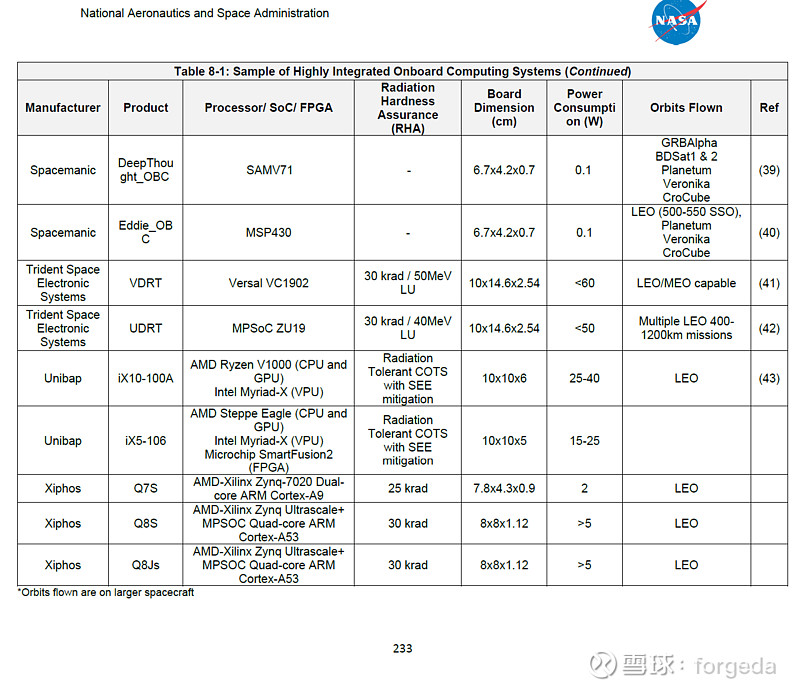

附表一:高度集成板载计算平台供应商目录

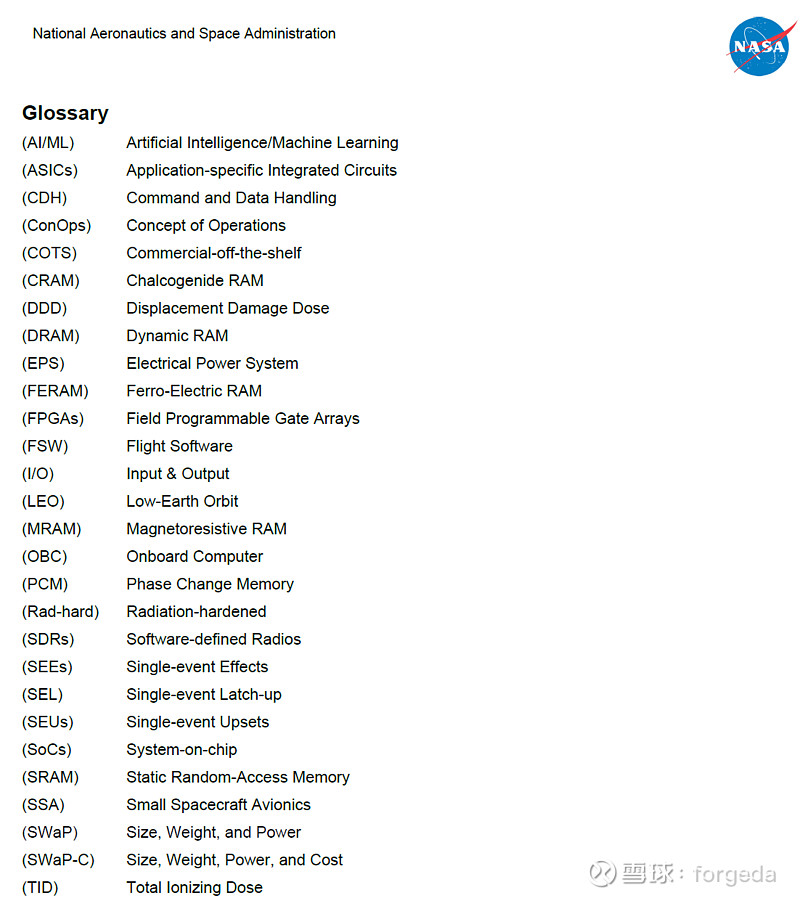

附表二:专业名词缩略语

DAMO开发者矩阵,由阿里巴巴达摩院和中国互联网协会联合发起,致力于探讨最前沿的技术趋势与应用成果,搭建高质量的交流与分享平台,推动技术创新与产业应用链接,围绕“人工智能与新型计算”构建开放共享的开发者生态。

更多推荐

已为社区贡献2条内容

已为社区贡献2条内容

所有评论(0)