MATLAB SPEI干旱指数计算:nc tif多种数据,2000-2023年1/3/6/12时间尺度

搞过类似项目的朋友应该都懂这种坐标系对齐的痛,经常出现数据漂移或者镜像翻转的灵异事件。今天咱们就用Matlab实操一把多时间尺度的SPEI计算,处理nc和tif格式的栅格数据。今天咱们就手把手用MATLAB从nc文件里抠数据,批量处理多时间尺度的SPEI计算,最后生成带地理坐标的tif文件。计算结果用ArcGIS或QGIS可视化时,突然发现某区域SPEI-12出现持续负值——恭喜你,这可能就是一次

matlab SPEI干旱指数计算 nc tif各种 数据,多个时间尺度 2000到2023年 1/3/6/12 尺度

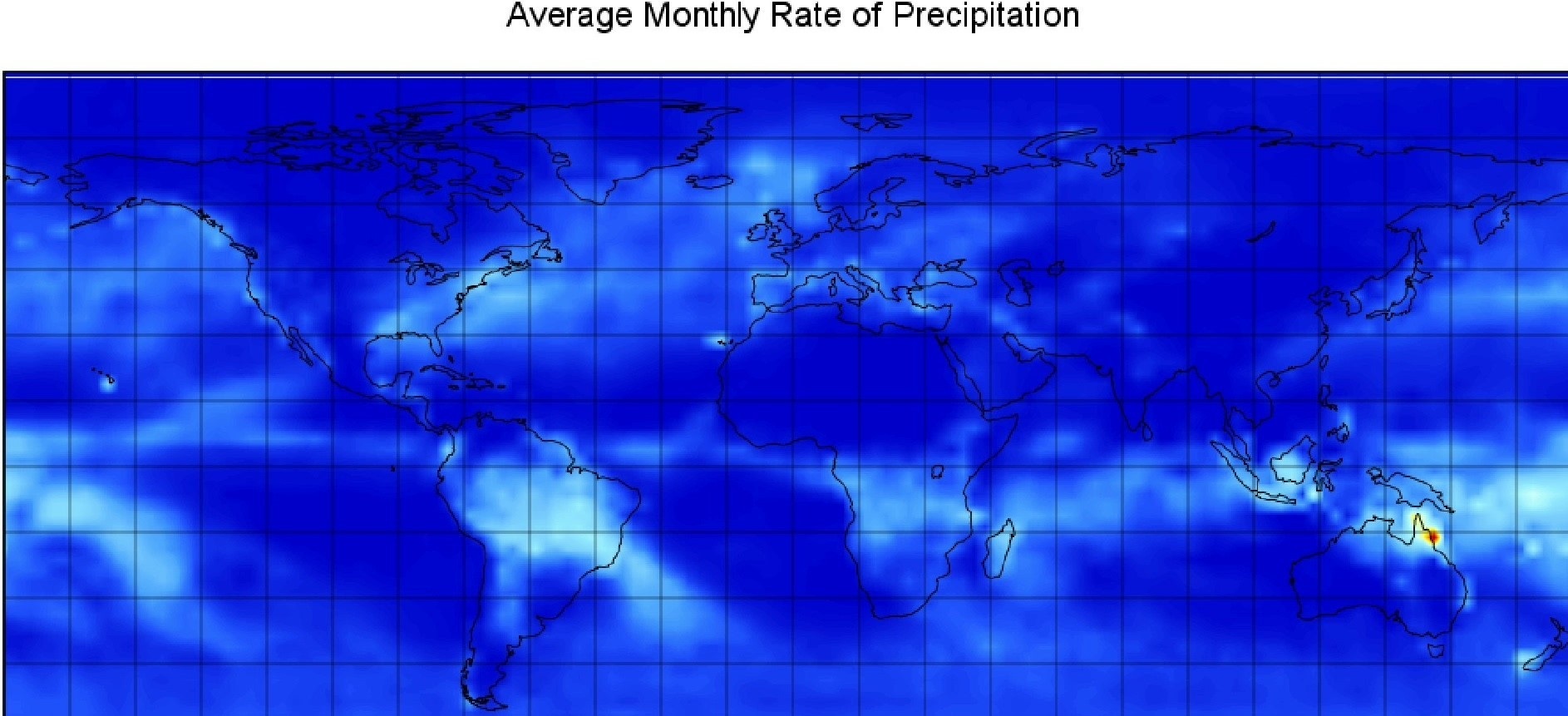

最近在折腾气象干旱指数,发现SPEI(标准化降水蒸散指数)这玩意儿挺有意思。它比SPI多了蒸散发因子,更适合分析气候变化下的干旱特征。今天咱们就用Matlab实操一把多时间尺度的SPEI计算,处理nc和tif格式的栅格数据。

先准备好2000-2023年的月降水数据和潜在蒸散数据(PET)。建议用ncread处理nc文件:

prec = ncread('input.nc','precipitation'); % 维度通常是[lon,lat,time]

pet = ncread('pet.nc','pet');

time = ncread('input.nc','time'); % 注意时间单位转换

时间维度处理有个坑——很多nc文件的时间轴是"days since 1900-1-1"这种格式,得转成实际日期:

date_vec = datetime(double(time),'ConvertFrom','excel','Format','yyyy-MM');

不同时间尺度(1/3/6/12月)的SPEI需要先做累积计算。举个3个月尺度的滑动平均例子:

window_size = 3;

prec_acc = movmean(prec, window_size, 3, 'omitnan', 'Endpoints','discard');

pet_acc = movmean(pet, window_size, 3, 'omitnan', 'Endpoints','discard');

重点来了——SPEI计算核心。推荐使用现成的MATLAB SPEI函数包:

spei_3 = SPEI_12(prec_acc - pet_acc, 3); % 第三个参数是时间尺度

% 注意这里输入的应该是水平衡数据(降水-PET)

处理多尺度时,可以用循环结构批量生成:

scales = [1,3,6,12];

for s = scales

window = ones(1,1,s)/s;

balance = convn(prec - pet, window, 'valid');

spei = SPEI_12(balance, s);

% 输出为GeoTIFF时记得保留地理信息

geotiffwrite(sprintf('SPEI%d_%s.tif',s,datestr(time)), spei, R);

end

当遇到tif数据时,地理参考信息要用geotiffread获取:

[prec, R] = geotiffread('prec.tif');

xll = R.LongitudeLimits(1);

cellsize = R.CellExtentInLatitude;

最后提醒几个避坑点: 1. 时间轴对齐要检查闰年数据 2. 空间数据注意Nodata值处理 3. 大区域计算时优先用单精度存储 4. 推荐用parfor并行加速格点计算

计算结果用ArcGIS或QGIS可视化时,突然发现某区域SPEI-12出现持续负值——恭喜你,这可能就是一次重大干旱事件的量化证据。这种从代码到现实灾害的映射感,或许就是气象编程的魅力所在吧。

最近在搞气象数据的朋友肯定绕不开干旱指数,SPEI这玩意儿比SPI多了温度因子更贴近实际。今天咱们就手把手用MATLAB从nc文件里抠数据,批量处理多时间尺度的SPEI计算,最后生成带地理坐标的tif文件。

先看数据预处理部分。假设咱们手头有2000-2023年的月降水(precip)和气温(temp)nc文件,先得把它们读进MATLAB:

% 读取nc文件

precip = ncread('input_precip.nc', 'precipitation');

temp = ncread('input_temp.nc', 'temperature');

lat = ncread('input_precip.nc', 'latitude');

lon = ncread('input_precip.nc', 'longitude');

% 处理缺失值

precip(precip < 0) = NaN;

temp(temp < -50) = NaN;

这里要注意很多公开数据集会用-9999这类值表示缺失,得先替换成NaN。接着计算潜在蒸散发(PET),用Thornthwaite方法就够用:

% 计算PET函数

function pet = thornthwaite(T, lat, month)

% 日照小时数估算(简化版)

doy = mod(month-1,12)+1;

phi = deg2rad(lat);

delta = 0.409*sin(2*pi*doy/365 - 1.39);

ws = acos(-tan(phi).*tan(delta));

N = 24*ws/pi;

% 热量指数计算 I = sum(T/5.0.^1.514, 'omitnan'); a = (6.75e-7)*I.^3 - (7.71e-5)*I.^2 + (1.79e-2)*I + 0.492;

pet = 16*(N/12).*(T>0).*(10*T./I).^a;

end

温度数据需要按月循环处理,注意这里传入的month参数需要对应数据的时间维度。计算完PET后,水分盈亏量D=降水-PET,这是SPEI计算的基础:

D = precip - PET; % 逐月水分盈亏

重点来了——多时间尺度累积。咱们需要实现类似滑动平均的效果,但要注意NaN值的处理:

scales = [1 3 6 12]; % 四种时间尺度

for s = scales

% 累积计算

D_cum = movmean(D, [s-1 0], 1, 'omitnan');

% 伽马分布拟合

parfor i = 1:size(D,2) % 并行加速纬度循环

for j = 1:size(D,3)

[gamma_params, p] = gamfit(squeeze(D_cum(:,i,j)));

% ...后续标准化处理

end

end

end

这里用movmean做滑动累积,参数[s-1 0]表示只看过去s个月的数据。注意第三维是时间维度,第四维是空间维度。伽马分布拟合部分用parfor并行处理可以节省大量时间,特别是处理高分辨率全球数据时。

生成结果文件时要注意保持地理坐标信息。推荐用geotiffwrite:

% 输出tif示例

R = georasterref('LatitudeLimits',[min(lat) max(lat)],...

'LongitudeLimits',[min(lon) max(lon)]);

geotiffwrite('SPEI_12_mon.tif', SPEI_12, R);

最后可视化可以用自带的地理坐标系作图:

figure('Position', [100 100 1200 600])

ax = axesm('MapProjection','eqdcylin');

geoimg = geoshow(SPEI_12, R, 'DisplayType','texture');

geolimits([min(lat) max(lat)], [min(lon) max(lon)])

colorbar('southoutside')

caxis([-2.5 2.5]) % 干旱等级标准范围

colormap(jet(10))

几个避坑提示:1)输入数据的时间连续性要检查,避免存在月份缺失;2)伽马分布拟合可能遇到全零数据,记得加try-catch;3)输出tif时注意矩阵方向,部分数据集是纬度倒序存储的。搞过类似项目的朋友应该都懂这种坐标系对齐的痛,经常出现数据漂移或者镜像翻转的灵异事件。

完整流程跑下来,单时间尺度在16核服务器上大概需要半小时(1度分辨率全球数据)。建议把中间结果存成.mat文件,方便后续分析调用。下次可以试试把结果接进机器学习模型做干旱预测,这才是真正有意思的部分。

DAMO开发者矩阵,由阿里巴巴达摩院和中国互联网协会联合发起,致力于探讨最前沿的技术趋势与应用成果,搭建高质量的交流与分享平台,推动技术创新与产业应用链接,围绕“人工智能与新型计算”构建开放共享的开发者生态。

更多推荐

已为社区贡献2条内容

已为社区贡献2条内容

所有评论(0)